虽然目前卫星遥感正在变成越来越普及的监测手段,很多人也可以方便地获取遥感影像。但它毕竟是诞生才几十年的知识,相应的传播多停留在专业层面,看起来深奥的遥感道理使得公众难以明白其奥秘。今天,借用《科普时报》尝试给大家讲点“气象卫星这双慧眼监测林火”的常识。

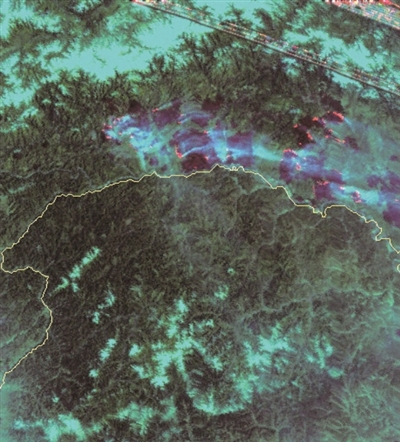

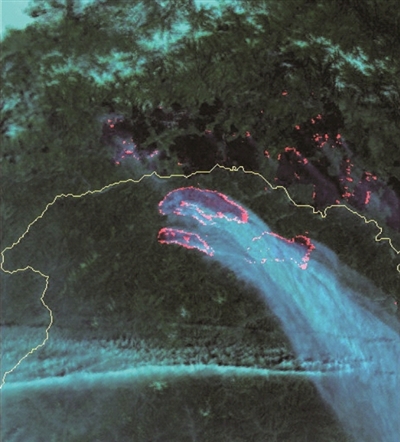

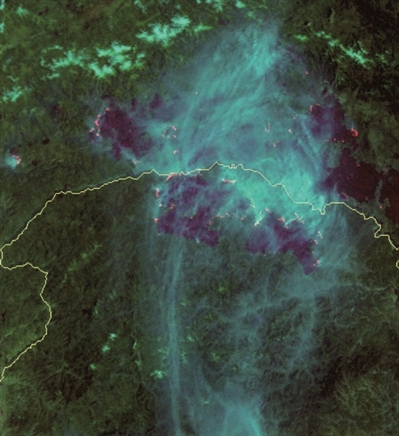

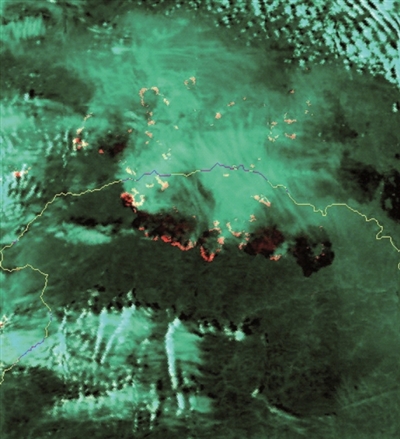

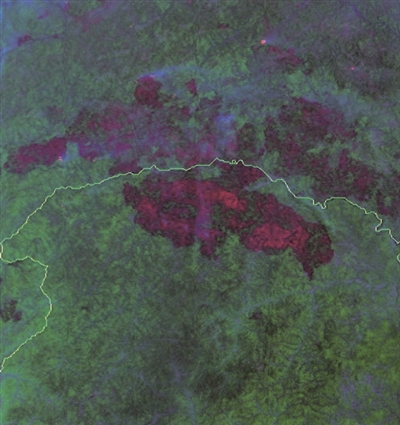

上图分别是气象卫星监测出的大兴安岭起火、蔓延、风助火势、熊熊燃烧、逐渐减弱、火灾后卫星云图。

一把火烧出个“森林卫士”

铺天盖地的亚马逊雨林大火新闻大家通过各种渠道都有了不同程度的了解,而这场号称“地球之肺”地区的大火令我瞬间想起了32年前发生在东北的那场大兴安岭火灾。

那是1987年5月6日,当全国人民都在传唱费翔春节联欢晚会上唱红大江南北的《冬天里的一把火》时,一场真实的大火悄悄降临到黑龙江省临近国境线的大兴安岭。岭上4个林区整整燃烧了28天,101万公顷的森林被吞噬,漠河西林吉在内的9个林场化为焦土。这场新中国成立以来最严重的一次特大森林火灾被气象卫星记录下来。

人烟稀少的大兴安岭,当时熊熊的大火和浓浓的烟雾使飞机和其他任何常规探测手段均无法确定火灾的范围和强度,茫茫林海,救火队员们如何知道火点的具体位置呢?原来此时有双“慧眼”在遥远的太空帮他们工作呢:火灾当天,气象卫星首先从接收到的云图中发现火点并迅速进行跟踪监测,国家卫星气象中心每天以最快的速度处理并向国务院汇报监测信息,这些信息成为中央决策指挥灭火的重要依据、为最终扑灭大兴安岭火灾作出了重要贡献,还科学地粉碎了所谓气功大师严新发功扑灭大火的谣言。国务院领导评价说,监测大范围火情是别的方法难以替代的。从此气象卫星就获得了“森林卫士”的美称。

之后30多年的时间里,气象卫星这双“慧眼”一直监视着地球,捕捉着广袤森林与草原上的星星之火。平均每年提供约15000个各类火点信息给国内林业和农业等部门,小到几亩的明火点、大到上万平方千米的火场只要入了气象卫星的“慧眼”,技术人员就会在第一时间提取火点、过火区、火势强度大小等信息。如今随着气象卫星快速发展和国际地位不断提升,其监测服务已拓展到一带一路国家及世界各地,此次亚马逊雨林大火,气象卫星同样也每天巡视着灾区的火情变化。

气象卫星为什么能看到森林火点?

气象卫星为什么能监测森林大火呢?

这要从它携带的“慧眼”仪器说起。原来卫星携带的探测仪器中有专门感应红外辐射的通道,对热源特别敏感,一旦出现山火,卫星监测数据在这个通道(近红外)的辐射率和亮温(用同辐射量的黑体温度表示物体的辐射能量值)会急剧变化,和没发生火点地方的通道值形成明显差异。由于亮温峰值会随温度的升高向短波方向移动,所以火点处在短波波长的亮温比长泼波长的亮温高,这两个波段的亮温差比背景处明显偏高。据此,我们就可以用卫星这双“慧眼”通道来监测热点,至于这热点是不是火点还需要一个判识过程(目前有计算机自动判识和人工判识两种)。

而判识的依据都是利用热点的亮温与周围背景的亮温差异,以及相邻红外亮温差与周围无火区差异,再去除云区、水体、荒漠地带、常热点等疑似火点后,才能确定火点位置,火区大小等。反映到云图上,可以很清晰地分辨出红色的火区、白色的云团、蓝色的烟雾、绿色的森林和灰黑色的灭火后痕迹。

怎样让林火监测“慧眼”更明亮?

从科学性上来讲,不同时空上发生火险的概率是不同的。我国森林边缘往往是人口居住地,比较容易发生人为火险,当气象、气候和森林环境条件高度具备的时候,人为有个火源火灾往往就会发生。因此在重点地区、要害部位以及关键时段对森林火灾进行准确的监测和预报都很重要。

我们采用遥感、地理信息和卫星导航定位技术,在一定程度上发挥了非常好的作用。但多数情况仅是在明火发生后监测到其在哪里发生?扩散路径怎样?如何发展蔓延?今后如何利用卫星加密观测提高探测时间密度?如何通过提高卫星分辨率发现更小的热点?如何通过搭载新的探测仪器解决云下热点监测?如何利用多卫星多源数据融合等提高时空精度是让“慧眼”更明亮的关键技术。而根据各种探测信息预警预测火灾发生时间、地点是“防火于未然”更关键的技术。

现在我国已经普遍使用气象卫星监测林火,每一次重要的森林大火事件几乎都逃不过这个太空中的“慧眼”,但气象卫星遥感技术作为一门尖端科学,也是一门年轻的学科,未来还有巨大的发展空间,我们期待着科技的进步,更期待着无论我们身居何处都不再发生人为的灾难性火灾、更期待着目前亚马逊雨林大火能够早日熄灭,而栖息在亚马逊的人类和所有动植物能安康。